肥満症外来

肥満症外来

当院では2024年12月より肥満症外来を開設しております。受診希望の際は当院ホームページをご覧になった上で予約センターよりご予約をお願いいたします。

診療所など他院からの御紹介もお受けしております。外来受診をスムーズに行うため以下の紹介状(PDF)に、現在おかかりの診療所や病院等で記載していただいたものをご持参ください。

肥満症外来 紹介状

診療時間

奇数週月曜日 午後2:00〜

(完全予約制)

予約方法

予約専用電話

03-3716-8124(平日9:00~16:00)

※当院を初めて受診される方へ

肥満症外来の紹介

肥満とは脂肪組織が過剰に蓄積した状態であり、肥満に関連する健康被害を有する、あるいは健康障害を伴いやすい内臓脂肪型肥満を有する場合は「肥満症」と定義されます。

肥満症は冠動脈疾患、脳梗塞、高血圧などを引き起こす可能性があり積極的に治療を行う必要があります。治療の基本は食事療法・運動療法です。肥満症治療の目的は、減量により健康障害や健康障害リスクを改善し生活の質(QOL)の改善に繋げる事です。

当院では専門の医師・栄養士・薬剤師・看護師などを中心に多角的に患者様の治療をサポートしています。

(日本肥満症学会編:肥満症治療ガイドライン2022, 東京, 2022, ライフサイエンス出版, p4)

薬物治療について

肥満症の治療については記載の通り基本は食事療法・運動療法です。しかし、一方で「膝や腰が悪く、運動をするのが難しい」「一人暮らしで自炊が難しく、どうしても食べ過ぎてしまう」など、それぞれの事情で体重の減量に苦労している方も多くいらっしゃると思います。そのような方には、一定期間の栄養指導等を行ったうえで肥満症治療薬(GLP-1受容体作動薬 ウゴービ皮下注®やGIP/GLP-1受容体作動薬 ゼップバウンド皮下注®)を用いた効果的な治療を提供しております。

肥満症治療薬について

(GLP-1受容体作動薬 ウゴービ皮下注®、GIP/GLP-1受容体作動薬 ゼップバウンド皮下注®)

既に国内で使用されている2型糖尿病治療薬と同成分の薬で、週1回皮下注射する治療薬です。体重減少の効果が認められ肥満症治療薬として承認されましたが、「やせ薬」として濫用されるのを防ぐため、規定を満たした医療機関で糖尿病や肥満症、循環器系の専門資格を有する医師のみが処方可能となっています。

充分に患者様の状況や病状を確認した上で処方いたしますが、副作用リスクはゼロではありません。ご理解いただくための説明を丁寧にいたします。

肥満症治療薬の保険適応

高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれか1つ以上の診断がなされ、適切な薬物治療が行われている方で、以下の状況に合致する方となります。

①BMIが35 kg/m2以上の方

②BMIが27 kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害(以下参照)を有する方

(1) 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)

(2) 脂質異常症

(3) 高血圧

(4) 高尿酸血症・痛風

(5) 冠動脈疾患

(6) 脳梗塞

(7) 非アルコール性脂肪性肝疾患

(8) 月経異常・不妊

(9) 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群

(10)運動器疾患

(11)肥満関連腎臓病

簡易的にした図が以下になります。

まずBMI計算を行った上でご覧になってください。

肥満度合い計算

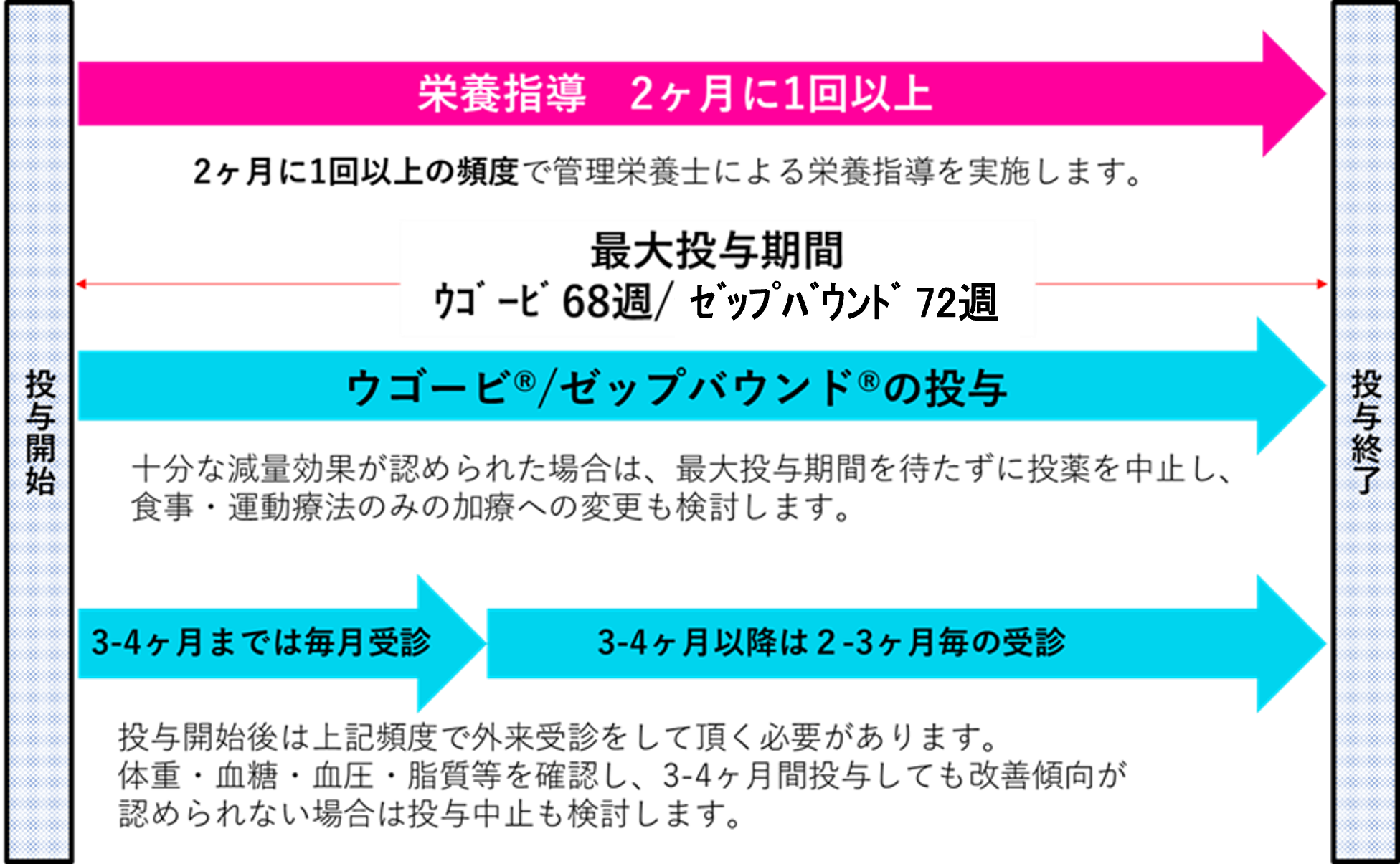

肥満症治療薬投与のスケジュール

保険適応であってもすぐに投与は開始できません。

下記がスケジュールになります。

① 運動療法、管理栄養士による2ヶ月に1回以上の栄養指導を6ヶ月以上施行し、効果が不十分な場合に投与開始になります。

<注意点>

・運動療法、栄養指導で効果が十分得られた場合、薬物治療は行いません。

・他院での栄養指導は期間に含まれません。

② 投与後3〜4ヶ月までは毎月、体重、血糖、血圧、脂質等を確認します。改善傾向がある場合、以降2〜3ヶ月毎の受診になります。

<注意点>

・効果不十分な場合、副作用が出現した場合は中止を検討します。

・肥満症治療薬開始後も2ヶ月に1回の栄養指導は継続が必要です。

③ 最大投与期間はウゴービ皮下注®で68週、ゼップバウンド皮下注®で72週となります。

最後に

肥満は基本的に運動療法、食事療法で改善することが可能です。肥満症治療薬は医薬品である以上、効果と併せて副作用も現れることがあるため、できることなら使用せずに治療できればよいのですが、これまで減量に難渋されてきた方への有効性が示されております。

肥満の中にはクッシング症候群、甲状腺機能低下症などの内分泌疾患が隠れている場合もあります。その場合は原疾患の治療で改善する可能性があります。

肥満で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度肥満症外来を受診して頂ければと思います。当院では内分泌専門の医師もおりますので、適切な治療をご提案いたします。

診療科